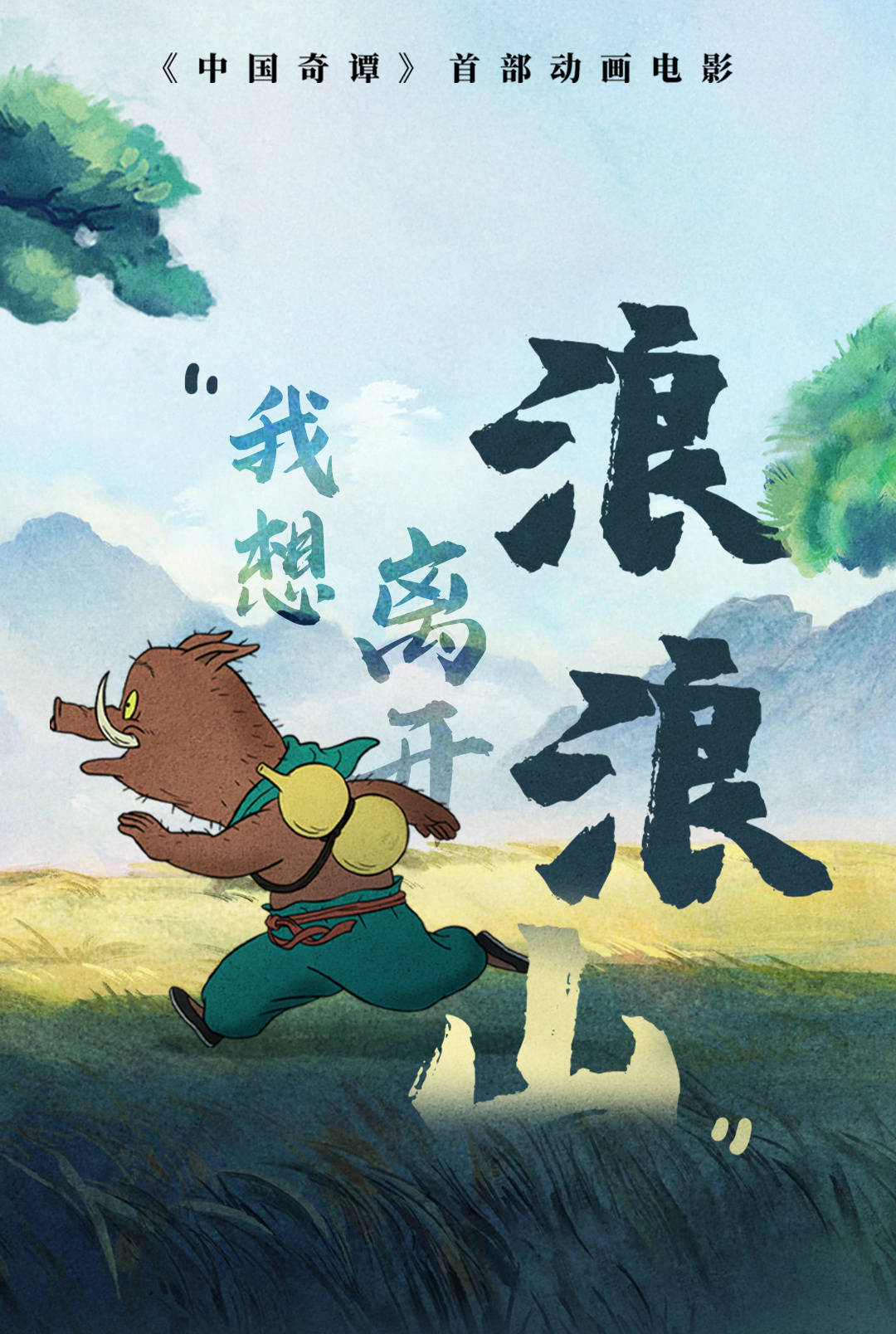

电影《浪浪山小妖怪》已在全国开启大面积点映,并于 8 月 2 日正式全面上映。这部作品脱胎于备受赞誉的《中国奇谭之小妖怪的夏天》,自消息公布以来,便吸引了众多观众的目光。在评价《浪浪山小妖怪》时,我们面临着品评标准的抉择。倘若将其置于普通动画片的范畴内考量,它的表现堪称上乘,已然展现出中国动画片的又一次进步,不少影评也已对其给予了诸多溢美之词。然而,本文试图转换视角,从哲思的深度来探讨这部电影存在的缺憾与不足。

回溯《小妖怪的夏天》短片,其拥有两个截然不同的结尾。第一个结尾,那个一心渴望获得妖洞编制却未能如愿、心地善良的小妖怪,在试图救助唐僧师徒时,竟被师徒轻易一脚碾死。此结局宛如一记重锤,留给具备哲学思考能力的观众无尽的思索空间,充满了对现实与命运的冷峻审视。而第二个结尾则走向了大团圆,被碾死的小妖怪幸运地被唐僧师徒救活。这一转变虽满足了部分观众对圆满结局的期待,却不得不说是对第一个结局的妥协与让步,从艺术创作的角度来看,无疑是一种退步。当时,这部短片之所以能震撼众多有思想深度的观众,正是因其在短小篇幅中实现了有力的 “甩尾”,让观众在故事之外仍能沉浸于深刻的思考之中,这在文艺理论中被称作 “功夫全在功夫外”。中国诸多志怪内容向来擅长于此,通过这种方式,为作品增添了强烈的力量感。

然而,当故事延展至院线电影《浪浪山小妖怪》时,结尾的处理却成为了一大难题。刘震云老师曾感慨,当下许多中国文学影视作品往往开局精彩,可随着情节推进,越到后面越不知如何收尾,这归根结底是创作者自身哲学智慧的欠缺所致。《浪浪山小妖怪》同样陷入了这一困境,并且在故事的总攻部分,已然落入了严重的俗套。

在众多小人物题材的影视剧作品中,常见的故事总攻模式便是小人物或独自、或联合起来,与最为强大的邪恶反派展开生死对决。早在 20 世纪 70、80 年代,大量日本动画片便已采用这种模式,而我国的动画片,如《魁拔》系列等,也未能免俗。这种故事套路历经几十年的反复使用,《浪浪山小妖怪》再次沿用,实在难以给观众带来新意。

更为致命的是,电影的最终收尾部分,采用了两个极为烂俗的延续梗。其一,西天派遣弥勒佛前来,为被打败的反派提供法器,使其继续准备迎战孙悟空。这一情节运用了大众早已熟知的设定 —— 取经路上的妖怪多与天庭、佛祖有着千丝万缕的联系,有关系的妖怪在被打败后,总会有天庭或佛祖的人前来搭救,而无关系的则会被孙悟空一棒打死。当这一老套设定作为收尾出现时,影片在结尾处便难以展现出新意,不可避免地出现了甩尾无力的状况。其二,孙悟空一行路过树林时,几个在战斗中变身为小动物的主角得到了孙悟空的四根毫毛。

这一情节堪称对整部电影的一次 “伤害”。影片中,四个妖怪组团前往西天取经,原本蕴含着对宏大叙事的解构,他们发出 “唐僧师徒可以取经,我们为何不可” 的追问,展现出小人物的力量与勇气,且他们最终的行动是基于自身的良心,为了拯救孩子而与大反派决战,这些情节都可圈可点。但在最后,小人物却再次仰望孙悟空等强权人物,尤其是孙悟空扔出毫毛的桥段,完全颠覆了之前影片所构建的价值,让几个原本不慕强权的妖怪,最终还是拜倒在了孙悟空的 “毫毛” 之下。实则,孙悟空这样的强权与浪浪山大王的强权本质上并无区别。至此,《浪浪山小妖怪》在结尾处全然失去了之前积累的优势,令人惋惜。